2024년 1월 10일 수요일 오후 7시 30분 롯데콘서트홀

12월부터 한국에 와 있던 짐머만 대장정의 종지부를 찍은 날

지난 9월에 플레트네프도 한국에 와서 쇼팽의 녹턴을 쳤는데 2번 말곤 겹치는 게 없던 짐머만은 우선 조국 폴란드와 쇼팽에 대한 존중과 존경이 우선시된 서사를 입각하였다. 2번에서의 유난히 강조된 베이스 D음이 인상적이었으며 5번에서의 마지막 고음은 마치 얼음조각이 쫙 갈라지는 듯한 충격을 주었다. 16번과 18번에서의 이야기를 전개하고 풀어나가는 안정감은 깊은 여운을 남겨주었으며 자신의 에고(Ego)보다는 애국심에 충만한 폴란드 정체성이 한껏 드러났다.

이어진 쇼팽의 소나타 2번은 1과 2악장에서 과도한 페달에 뭉개짐, 제어되지 않은 과속에 미스터치가 생기면서 위태로웠다. 3악장의 안정감과 천상의 위로 그리고 특히 장송행진곡의 마지막 프레이즈에서 소프트 페달을 밟으면서 갑작스럽게 음량을 확 줄이고 자연스레 들어간 4악장이 인상적이었다. 녹턴이나 2번 소나타는 일반 피아니스트에게도 그렇지만 플레트네프나 짐머만 같은 사람들에게는 우려먹은 사골 중에서 사골로서 뿌리를 깊게 근접한 본질적인 연주, 근원적인 형태로서의 탈피로 원형에 대한 보전과 계속된 진화 사이의 치열한 고민이 오간다. 반복적인 익숙함이야말로 매너리즘이라고 할 수 있는데 국적과 담장쌓기가 아닌 연주자 개인의 취향과 추구하는 가치관에 따라, 원형에 대한 보존이냐 연주자의 주관적인 해석이냐는 해묵은 그러나 정답이 없는 논쟁이 생기겠지만 확실한 건 쇼팽에 대한 존중과 존경, 악보에 근거한 해석이라는 점이 짐머만의 연주에선 드러났다.

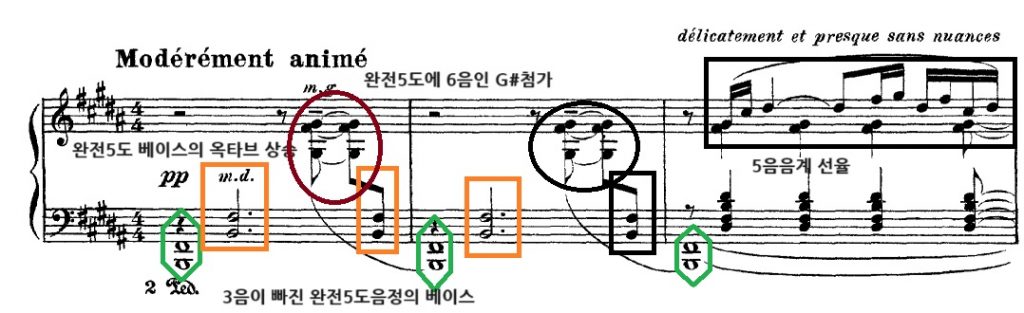

드뷔시의 <판화>와 시마노프스키의 <폴란드 민요 주제에 의한 변주곡>으로 구성된 2부는 듣는 순간 짐머만이 1부 프로그램보다 더 열심히 연습했구나 알아차릴 정도였다. 대가 든 초보자든 정말 연습량은 금방 티가 나는 불멸의 진리가 다시 한번 증명된 시간이었다. <판화>의 1번 ‘탑’에서의 첫 중심화음의 이동은 핑퐁 하듯이 가볍고 통통 튀며 각각의 형상에 집중되었는데 종로 파고다 공원에 가면 볼 수 있는 그런 탑이 아니라 동네 뒷산이나 시골 마을의 초입에 보면 과객들이 자신들의 염원을 빌어 조심스레 쌓아놓은 돌멩이 무리처럼 짐머만도 혹시나 무너질까 조심 또 살살 했다. 2번 ‘그라나다의 밤’은 역시나 이국적인데 유럽에서 동양적인 색채가(물론 여기서의 동양은 서구인 관점에서 가까운 중동이겠지만) 강한 지방 중의 하나인 스페인 그라나다의 황혼이 끈적하게 뉘엿뉘엿 물들여졌으며 3번 ‘비 오는 정원’은 유아적이고 동화적이었다. 특히나 프랑스 동요가 튀어나올 때는 비를 맞고 뛰어노는 아이들의 정경이 그려지면서 스냅 사진들이 슬라이드 되어 펼쳐졌다. 시마노프스키의 <폴란드 민요 주제에 의한 변주곡> 지난해 발매된 음반에 담긴 비교해 음반을 옮겨놓은 듯한 탄탄한 구현이 감탄을 불러왔다.

크리스티안 짐머만이 까탈스럽고 꼰대라는데 절대 동의할 수 없다. 예술가로서 최상의 연주를 들려주기 위해 자기 악기를 공수해 오는 고집을 부리고 자신의 연주회에 사진, 영상 촬영은 커튼콜이고 뭐고 간에 저작권, 초상권 차원에서 거부해도 할 말 없는 거다. 시도 때도 없이 터지는 기침과 악장 사이의 박수, 곡의 여음이 가시지도 않았는데 일말의 여유도 없이 박수 처대고 환호 지르고 기립박수로 묻지마 추종과 관크 없이 오롯이 자신의 연주에만 집중하라는건 연주회를 정말 고대한 사람에겐 도리어 고마운 거고 앙코르 해주라고 애걸하는 건 해주면 좋은 거고 아님말고지 빚쟁이에게 내놓으라고 협박하는 건지 아님 거지같이 구걸하는 건지…

評 성용원(작곡가, 월간리뷰 상임평론가)

![]()